Le conclusioni di Revelli all'assemblea nazionale convocata dall'appello dei 70. Next stop: assemblee in tutta Italia

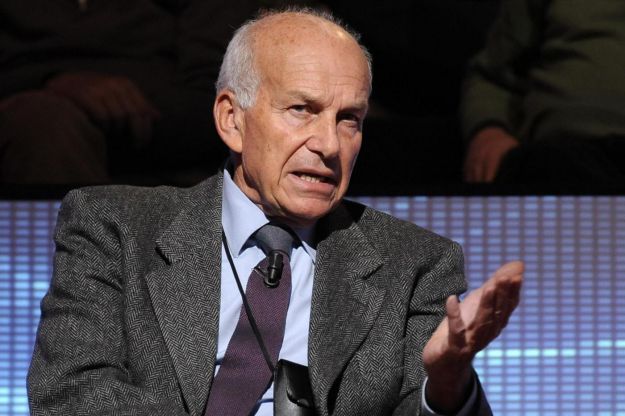

«Ci siamo costituiti identità collettiva, tali rimaniamo e non perdiamoci di vista. Cambiare forse si può». Marco Revelli, uno dei professori, uno dei 70, da sempre vivace voce critica a sinistra, chiude la prima assemblea nazionale di "Cambiare si può", convocata dall'appello in cui svetta come firmatario. Parla in fondo a 47 interventi serrati, dentro un teatro testaccino stracolmo, con la gente anche fuori nonostante la giornata infame per muoversi dentro la Capitale sotto la pioggia battente prima e un vento gelido poi. A portare lì una platea policroma c'è la speranza di un'altra politica, un'altra Italia. «Quando abbiamo lanciato l'appello non sapevamo come andava a finire - dice Revelli - sapevamo che si dovrebbe offrire a quella massa di cittadini disgustati dalla politica un luogo politico in cui riconoscersi un'alternativa» tanto al grillismo quanto a un centro sinistra organico al neoliberismo dentro un contesto segnato da una «catastrofe antropologica non solo politica, che ha sedimentato un clima acre». Ma per Revelli qui non s'è respirato quei veleni.

Allora cambiare forse si può, forse è possibile portare in parlamento un'altra Italia». Ma perché? Per fare l'ago della bilancia? «Non mi illudo che chi per anni ha portato avanti la tav, le privatizzazioni, i tagli, ha vulnerato l'articolo 18, possa essere riconvertito», si risponde il politologo torinese spezzando una lancia in favore di chi, nel magma in costituzione, non crede che sia possibile una relazione con l'asse Pd-Sel. Se si riuscirà a portare «qualcosa di più di un pugno di persone in Parlamento» sarà per dire che «è necessario un altro modello, una svolta di sistema, perché dentro questo sistema si muore, e dietro Monti c'è un modello terribile che occupa l'Europa». Revelli restituisce all'assemblea lo spettacolo appena visto ad Atene di condomini e aule d'università al freddo, di lavoratori pubblici in sciopero pressoché permanente, di negozi vuoti e la scritta gialla "affittasi" che ritorna ossessivamente. «Quella ricetta comporta quell'ordine di devastazione sociale, dobbiamo scardinare l'asse del Nord, imporre la rinegoziazione del debito».

Si vota a stragrande maggioranza la prosecuzione del percorso. Ora ci saranno in tutti i territori assemblee aperte, un "cambiare-si-può-day" tra il 14 e i 15 dicembre, per «innescare pratiche virtuose». Conclude Revelli: «Ci si parli, si aprano le porte, si discuta il che fare in uno spazio pubblico, ecco il cambio di stile». Un nuovo incontro nazionale entro il mese di dicembre sarà convocato per trarre le conclusioni ma il dado sembra tratto: uno spazio politico pubblico è stato appena aperto in Italia per non morire di malgoverno del Pd e populismo grillino. In sala, tra le centinaia di persone intervenute, si riconoscono Haidi Giuliani, la mamma di Carlo, Paolo Ferrero, leader di Rifondazione comunista che da anni cercava la strada di una coalizione "sudamericana", ci sono Giulietto Chiesa, Giorgio Cremaschi del comitato No debito. Età media non più alta di altre occasioni dunque un alto tasso di esperienza ma l'atmosfera rimandava a una diffusa disponibilità a compiere una nuova esperienza.

Alcune voci colte al volo all'uscita (continueremo a monitorare il nuovo spazio politico): «Positiva la scelta di un percorso coinvolgente e partecipato per aprire uno spazio pubblico a sinistra - dice Ferrero a Popoff - che è anche un modo per sciogliere in avanti il nodo dei rapporti con le forze organizzate che ha attraversato il dibattito». «La dialettica è aperta - aggiunge anche Piero Maestri di Sinistra critica - purché sia un processo reale, purché nei territori non prevalgano i piccoli ceti politici».

Lasciamoli lavorare. Ora è presto. Sono in carica da poche settimane. Sono lì da pochi mesi, un po’ di pazienza. Una riforma del lavoro che risolve il problema generazionale. Un po’ di diritti in meno ai vecchi per assumere più giovani… Non so perché, dopo un anno e qualche giorno di governo Monti, mi vengono in meno certe frasi che certe persone (anche amici, anche gente intelligente) diceva all’indomani dell’insediamento dei tecnici. Spossati da anni di volgarità e rapina berlusconiana, sarebbe andato bene pure King Kong, è vero. Ma l’ottusa fiducia con cui si guardava a un manipolo di tecnocrati lontani anni luce dalla vita vera delle persone, mi lasciava perplesso. Aspetta un po’, mi dicevano i fiduciosi. Vedrai…

Lasciamoli lavorare. Ora è presto. Sono in carica da poche settimane. Sono lì da pochi mesi, un po’ di pazienza. Una riforma del lavoro che risolve il problema generazionale. Un po’ di diritti in meno ai vecchi per assumere più giovani… Non so perché, dopo un anno e qualche giorno di governo Monti, mi vengono in meno certe frasi che certe persone (anche amici, anche gente intelligente) diceva all’indomani dell’insediamento dei tecnici. Spossati da anni di volgarità e rapina berlusconiana, sarebbe andato bene pure King Kong, è vero. Ma l’ottusa fiducia con cui si guardava a un manipolo di tecnocrati lontani anni luce dalla vita vera delle persone, mi lasciava perplesso. Aspetta un po’, mi dicevano i fiduciosi. Vedrai… di Claudio Grassi

di Claudio Grassi

Intervista a Fausto Bertinotti di Marco Berlinguer

Intervista a Fausto Bertinotti di Marco Berlinguer Come qualsiasi risorsa materiale e immateriale, la “risorsa umana” viene considerata una merce economica.

Come qualsiasi risorsa materiale e immateriale, la “risorsa umana” viene considerata una merce economica.